| 最新式と明記されていた中華製半自動溶接機を導入しました。まぁ、正直あまり出番は無いと思うんですが^^; |

|

ONE STEPの半自動溶接機です。 なんと2万円でお釣りが来ます! しかも、直流インバータ方式、 さらに、半自動と手溶接の2way仕様 溶接場面に適した溶接方法が選択できます。 直流式は比較的初心者向けでもあります。 ボリュームにより電圧調整、ワイヤー送り速 度/電流調整ができます。 |

|

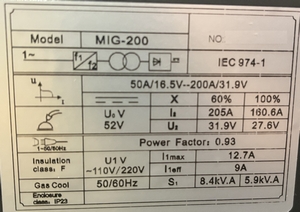

50/60Hz 100/200V兼用 力率93% 定格使用率が大きいのは良いですね。 60% 205A/31.9V 100% 160.6A/27.6V 使用率は10分間での値です。 60%とは、205A/31.9Vを6分出力できますが4分 は休ませると言う意味になります。 使用率が小さいと大物工作には不向きです。 定格容量は60%で8.4kVA、100%で5.9kVAです。 |

|

溶接機の電源コードです。日本ではお馴染み のプラグの刃に抜け止めの穴がありません。 中国では、穴はないみたいですね。ケーブル の重さで抜けてしまわないように15Aのゴムプ ラグ(防水)に交換しました。 ちなみに、交換前のプラグの定格容量は10Aと なっていますが、中国の電圧は220Vなので低 電圧な日本より低い定格容量となっているみ たいです。 |

|

電源ケーブルの種類は多分キャブタイヤでし ょう。1.5sq-2Cのようですが・・・ 1.5sq? 日本だと、0.75、1.25、2となるの で見ない規格です。線色は黒/白ではなく茶/ 青でした。あちら仕様なのでしょうか・・・ 電流不足となるのも嫌なので、国内のVCTF 2.0sq-2C(黒/白)に交換しました。 ちなみに、2.0sqで流せる最大電流は、20Aで す。 本体内部のスペースが極狭なので、電源スイ ッチを一旦外して交換しました。標準のファ ストン端子(平型端子)は抜け止めピン仕様 です。ピンを上げないと抜けません。 ロック付きが無かったのでエーモンの平型端 子250型で代用しました。いい感じの硬さだっ たので多分抜けないでしょう。 |

|

安全ホルダーはこんな状態のが同梱されてい ましたTT 決して使用後ではありませんよぉ グリップ内部もコネクターも汚れがびっしり で触りたくない感じでした。もろ中古品質で すが、コレ中華あるあるです。 絶縁部は全て普通の硬質プラチックのようで すぐに割れそうてす。 ケーブルは一番細い16sqでした。日本仕様で はWCTが使われ外装は天然ゴムです。添付品 のケーブル外装がビニルっぽいです。 もしかすると販売価格は「本体のみ+α」分で ケーブル類はテスト用として在庫で眠ってい たホルダーをセットして処分してるように思 われても仕方ないですよねー。 中華ではこんな感じのコスト削減をするので しょうか。 |

|

切り売りしてくれるネット通販で安価に購入 できました。 溶接用ケーブル、WCT-22sqです。DIYユースな のであまり長いのもと思い、2.5mずつにしま した。 外装は、天然ゴムなので、いつかひび割れし て来そうです^^; 日本製SUZUKIDの300A安全ホルダーと溶接機の ソケットに接続するクイックコネクタ端子 (10-25オスメス2ペア)も買いました。 配線の端末処理が面倒でした・・・ |

|

アースクリップも鉄板成形品でバリが残って いるので怪我をしそうです。 同じ中華製ですが、丈夫そうな300Aアースク リップに交換しました。挟む強さは見た目と 違い然程ではありません。 |

|

完成〜(^^)v 標準品より安全作業ができそうです。 安心して使用できる品質にするのに費用がか かりました。ちゃんと設計すると、2万円弱の 価格では出来ないことがわかりますね。 |

|

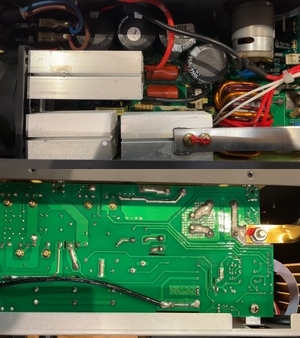

内部は電子パーツで一杯ですが、交流溶接機 と違って大きなトランスが無いので軽いです |

|

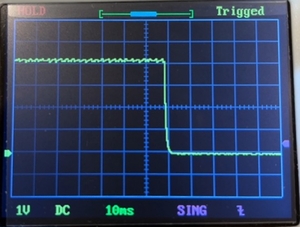

オシロで電圧波形を確認してみました。 細かなノイズはあるものの直流溶接機でした (^^) x10プローブなので1マス10Vです。 無負荷時の印加電圧は40Vちょっとの様です。 |

|

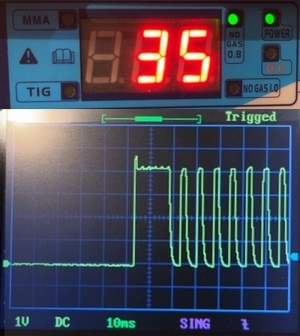

操作パネルです。手溶接、半自動溶接0.8mm 1.0mmをそれぞれ切り替えられ、TIGもありパ ルス波形も出ていますので、トーチやガスを 準備すれば使えるカモ知れません。 電流、電圧は任意で変更できます。 |

|

その他の付属品です。 ワイヤーは中華製のようです。付きは良いの か? だめならこれもSUZUKIDにしてみます。 あとはノズルやチップなどの消耗パーツ、ピ ッチングハンマとワイヤーブラシが一体化し たもの。 溶接サングラス?もありましたが、割れて届い たのでそのまま捨てちゃいました^^; |

|

消耗品を追加購入しておきました。 沢山入ってお得でした。使う頻度も少ないの でほぼ一生モン?(^^) 上のピンクのノズルは、スリムタイプでワイ ヤーの先端が良く見えるので細かな溶接の時 重宝しそうです。材質はセラミックです。 |

|

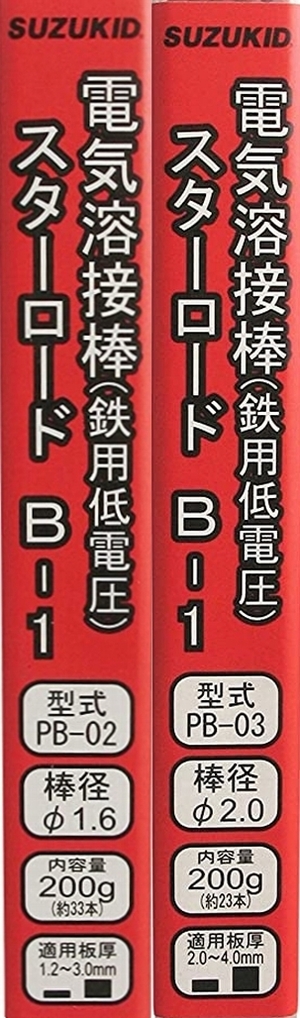

手溶接時の溶棒は、小物製作用にφ1.6mmのも のと少し厚いもの用にφ2.0mmを用意しました 100V溶接機なので、アークが発生し易い低電 圧用が必要です。 ※φ2.0mmは電流が多くなるので家庭用ブレー カーだと落ちてしまうカモ・・・連続溶接 は推奨しません。 |

|

火傷防止に保護具も大事です。 革エプロンはヒモが長かったので、バックル を介してミシンで縫製し直しました。 (バックルの写真は参考です) 溶接用のロング革手袋も購入しました。 |

|

自動遮光面です。 ヘルメットではないので、頭頂部から後頭部 については守れないので帽子を被って保護す る必要があります。 首から額辺りまでをガードします。 アーク光を感知すると即遮光されアークが消 えるとクリアに戻ります。 購入したのは、ソーラーパワータイプ。溶接 中は溶接の光でも充電可能です。 手持ち面と違い両手が使えるのは便利です。 ナイロン素材の収納袋付きでした。 |

|

溶接機本体、付属品など溶接面以外のものを 収容するためにコンテナを買いました。 コーナン フタ付き重なる収納ケース#45 |

|

おまけ チップを交換したり、ワイヤーを切ったりす るのに買いました♪ 専用品もあるんですが2000円くらいしたので ダイソーさんなら1/10のコストで買えます。 目的が達成できるのなら、安価の方が良いで すね。 |

|

まだヘタなんで、ワイヤーとチップを焼き付 けて(溶着)しまうんです。 ちょっと多めに予備品を購入しておきました ^^; |

|

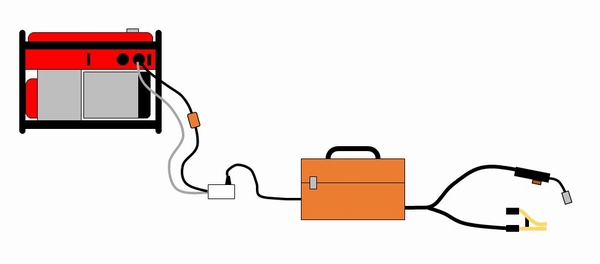

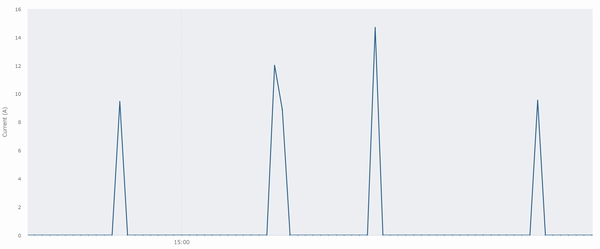

| 使用エンジン発電機仕様 50Hz:2kVA、60Hz:2.3kVA 力率1.0 溶接中、どのくらいの電流が一次側に掛かるのか、会社の計測器を借りて調べて みました。 計測回路は簡単で、2.0mmのFケーブルに15Aゴムプラグ、仮設コンセントを使っ て計測ラインを構築して、その途中のL側に無線式電流センサーを取付け、仮設 コンセントに溶接機を接続しました。ちなみに発電機は、50Hzモードで運転しま した。(電流センサーが50Hz用のため)※60Hzの方が効率が良くなります。 溶接機の電流を色々変化させて検証した所、180A付近にするとかなり発電機に負 荷が掛かる様で、エンストしそうになりました。高電流での溶接は200V電源の時 くらいですかね。 下が計測結果です。まだ練習段階で溶接時間が数秒なのでピークの様な波形です が、110A前後の出力電流で溶接している時で最大でも14.69Aでした(平均13A) |

|

| ブレーカーは定格電流(15A)に到達しても落ちません。125%で60分以内、200%で 2分以内で落ちる様になっています(周囲温度が高くなる程、定格より低い電流で 落ちます)。 ※発電機装着のブレーカーは、日本エアパクス UPG 6-62-25Aでした。 データシートによると、定格電流25A(100%)では落ちません。125%(31A)で 10〜120秒の間で落ち、200%(50A)だと2.2〜20秒で落ちる様です(25℃時) 今回の検証結果から「単独コンセント」であれば、家庭用コンセントで使えるこ とになります。 ※単独回路とは、ブレーカーとコンセントが1対となっている回路。 |

|

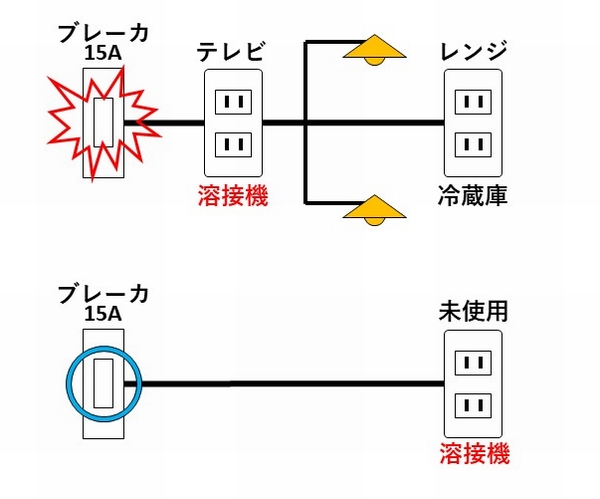

| ホーム分電盤回路は、1つのブレーカーに複数の照明や家電が接続されているのが 普通だと思います。よって空いているコンセントに溶接機を繋ぐとすぐにブレー カーが落ちることになります。 電気工事が出来れば専用ブレーカーを増設して1つだけコンセントを付けるのが良 いと思いますが、工事をしない場合は同じ回路で使われている照明や家電などを 極力止めることが必要です。それにはブレーカー毎の配電箇所を予め探しておく と良いです。 |

| 自宅の配電系統を調べてみました。溶接機を接続しようとしている外壁防水コン セントの系統には、主に照明、小型冷蔵庫、TV、FAX電話でした。一番負荷が多い のは小型冷蔵ですが、連続最大負荷では運転はしないので、負荷率的には少ない ですし、溶接作業は日中なので照明も然程点灯しません。万一子ブレーカーが落 ちても被害は小さいです(^^) 自宅のホーム分電盤の子ブレーカーは、PanasonicのBSH2201(20A)でした。容量 UPも考えましたが、上記の検証から出ても15Aなので、大丈夫なハズです(^^) |

|

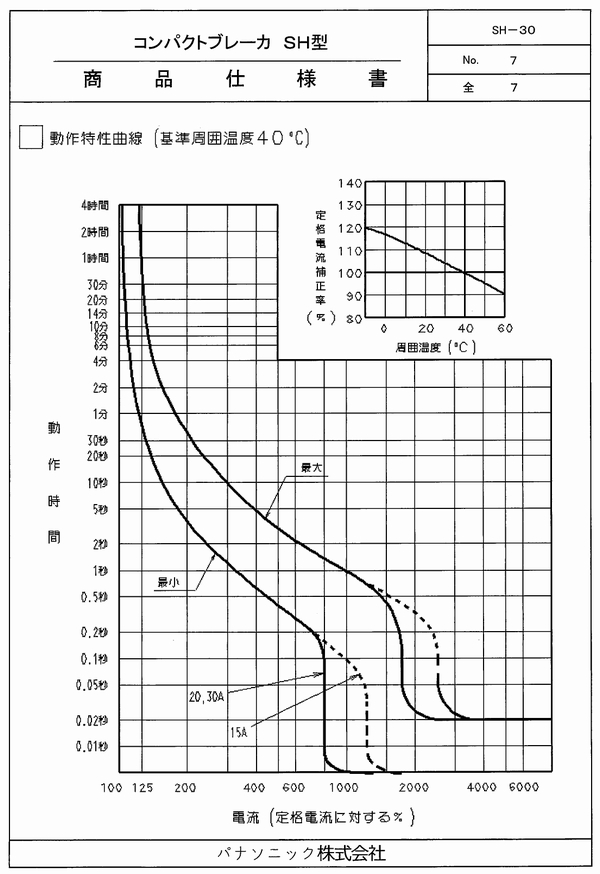

| これはブレーカーの特性曲線です。電気工事士の資格をお持ちの方なら分かるグ ラフなんですが・・・注目するのはX軸上の100%、125%、200%です。定格電流 (20A)が100%位置になります。Y軸はブレーカーの落ちる時間になります。濃い黒 線2本の間が遮断範囲になります。 ※今回は20Aブレーカーなので、破線は無視します。 まず、ブレーカーに定格20Aが印加された場合、100%を上に見ると・・・落ちませ ん(^^) そうなんです、ブレーカーは定格に達した段階では落ちないようになっ ています。次に125%(25A)が印加された場合は、35秒〜20分の間で落ち200% (40A)印加された場合は、4秒〜40秒で落ちることが分かります。 しかし、このデータはブレーカーの周辺温度が40℃の時のものです。ブレーカー は内部にバイメタルという部品があり、配線の抵抗熱で伸縮して落とすしくみに なっています。よって周囲温度によって落ちる電流と時間が変わります。 上の小さなグラフが周囲温度による補正値グラフになります。40℃の時100% (20A)となっていますね。 この記事を書いている冬の室内は無空調で10℃程度だとすると、113%の補正が必 要になります。これは、定格20A(100%)を113%とする意味になります。計算しち ゃうと、100%の時、20Ax1.13=22.6Aとして見てくださいと言うことです。この場 合、125%で28A、200%で45Aとなります。高温になる程早く落ちてしまうことにな ります。 話を戻して、実測Maxで15A、配線途中に家電や照明が接続されていても軽負荷回 路であることから、落ちない裏付けにはなります(^^) |

| 自宅の外壁防水コンセント系統の負荷を日中時間帯で確認した所、0.3Aと殆ど使 用されていない回路でしたので、溶接機を接続してみました。 3mm厚板材の溶接で、100A、電圧高めで溶接をしてみました。溶接には特に問題無 いレベルでブレーカが落ちることはありませんでしたので、今後発電機の出番は なくなりそうです(住宅街でエンジン発電機は騒音のリスクがありますので…) |

|

| 入力電圧を上げると効率が上がるとのことでしたので、昇圧トランスを購入しま した。育良精機さんの昇圧トランス、PT-20U。重さが6kgあるので結構重いですネ 分解したら、トランスしかありませんでした^^; 定格容量は2kVで、連続定格です(休み時間不要で継続使用が可能) 15%UPと25%UPそれぞれで試しましたが、感じる差はあまり無いようでした。と言 うのも、トランス無しの状態でも、103Vはあったので(^^) もし100V以下なら効 果は感じられるかも知れないですね。 ちなみに溶接機の入力電圧仕様は100V〜240Vとなっているで、その範囲で電圧が 変化してもインバータが吸収して正規の電流電圧を出す仕様なのかも知れないで ね。 |