2005年04月実施

![]()

2005年04月実施

|

今回の為に用意した、エアーラチェットです。 差し込み角が、9.5mmのものです。 狭い場所でもハンドル操作することなく、緩め たり、締めたり出来ます。 多くのボルト類を脱着する時には非常に便利で 疲れ知らずです。 空気使用量が多いので、タンク容量の大きなコ ンプレッサが必要となります。 ボルト類の締め付けには、別途トルクレンチが 必要です。指定のトルクで締めましょう。 |

|

ディスクキャリパーです。 ブレーキダストがびっしりで真っ黒でした。 パーツクリーナーで脱脂しながら洗浄しエアー ブローで仕上げます。 パットが無いままブレーキ操作は絶対しないこ と。 反対側のシルバー色の丸いのがピストンです。 コマジェは、2ピストン仕様です。 このピストン周囲より、オイル漏れしている場 合は、内部のシール交換となりますが、漏れは ありませんでしたので、今回は清掃のみ。 |

|

ディスクパットです。 厚みは、5mmあり、まだ使えます。目安はパ ッドが摩耗して来て○の凹が無くなりそうにな ったら交換します。 今回は、パッドの角を少し削り、当たりを出し てから脱脂後に組ました。 鳴き止めとして、パッド裏のピストンに当たる 部分に、薄くパッドグリース(シリコーングリ ース)を塗って取り付けます。 |

|

フロントホイールベアリングです。 ベアリングにパーツクリーナーを使うと、内部 のグリースが溶け出てしまうので使用しません。 ウエスで古いグリースを拭き取り、新しいグリ ース(リチウム系)を塗ります。 ついでにホイールも掃除しました。 ディスク取り付けボルトの緩み、ディスクの損 傷等も点検します。 |

|

ホイール側スピードメーターギヤユニットです。 内部に充填してあるグリースの量・色等で劣化 を判定します。 今回、劣化はなかったので、補充だけしました。 |

|

コマジェ点検中の図(^^) 前部はフレーム下からジャッキで支えています。 アンダーカウルにはかけないように。割れます よ。 |

|

|

| リヤブレーキの点検。 ブレーキライニングの厚みは、8mmあり問題はありませんでした。ホイール側も偏摩耗等は無く 綺麗でした。 ライニングも角を少し削って面を出して組みます。ブレーキカムと、ブレーキピンに少量のグリー スを塗ります。シャフトのかじり防止に、スプラスン部にも薄くグリースを塗ります。 ホイール内側と、ライニングは脱脂してエアーブローします。 ホイールの掃除も忘れずに。(^^) |

|

|

クランクケースカバーです。 内部はベルトカスが結構あり真っ黒でした。パ ーツクリーナで清掃します。 キックスタート用のカムに、グリースを塗りま す。 |

|

クランクケース内部です。 こちらにも、ベルトカスがあり真っ黒でしたの で、パーツクリーナとエアーブローで掃除しま した。 後輪ギヤシャフトにも、かじり防止の為薄くグ リースを塗っておきます。 前側のドライブプーリを外すには、供回り防止 の専用工具が必要です。 自分は、瞬間に緩めることが出来るエアーイン パクトレンチを使用したので、供回りすること なく外れましたが、締める際はトルク計測する ので、専用工具が必要となります。 |

|

クラッチアッセンブリです。 リヤ側プーリ、トルクカム、センタースプリン グ、遠心クラッチの集合体です。 クラッチライニングの荒れもなく、グリース付 着もありませんでした。 クラッチライニングの角を少し削って当たりを 出しました。 センタースプリングは、結構錆がありましたが、 使用上の問題は無さそうでした。 プーリ面の削れもなく綺麗でした。 トルクカムへのグリースアップがしたかったの ですが、工具が無かったので、分解することが 出来ませんでした。 後日購入したら、分解してグリースアップした いと思います。 |

|

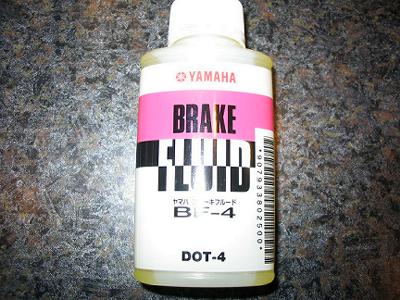

ヤマハ純正ブレーキフルードです。 DOT−4仕様です。 ブレーキフルードは、年1回交換が指定されて います。 重要箇所なので、きちんと交換しましょう。 今回は、交換のみですので、100ml入りボ トルを2本買いました。400mlだとちょっ と多い気がしたので・・・。 ブレーキフルードはとても吸湿性が強く、劣化 し易いので、開封後の保存はあまり出来ません。 今回の交換で、80ml位使いました。残りの 20mlはもったいない?ですが捨てました。 もう1本は未開封なので、次回まで保管します。 |

|

|

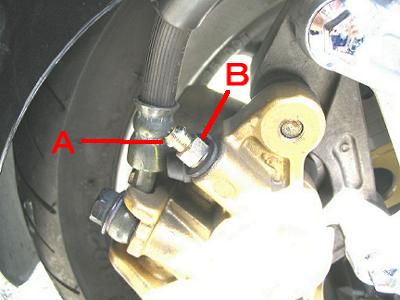

| ブレーキフルード交換は、通常2名作業です。ライン中にエアーが混入しない様に、一人がブレー キ操作、一人がバルブ操作を担当します。(やり方は省略) それを、1名作業で出来るものに「ワンマンブリーダー」と言うものがありますが、ちょっと高め です。 そこで、自作ワンマンブリーダーを作成しました。用意するものは、ワンウェイバルブと、シリコ ーンチューブ、空の500mlペットボトルです。今回は、POSH製のワンウェイバルブを使用し ました。流体を矢印の方向にしか流さない特性があります。シリコーンチューブは、耐油性に優れ ています。 |

|

|

Aの所にチューブを付けます。抜け止めにタイ ラップで根元を締めると良いです。 Bの所にスパナをかけます。緩めることで、ブ レーキフルードが出て来ます。締めれば止まり ます。 |

|

取り付け状態はこうなります。 ワンウェイバルブの方向は、ブレーキフルード が抜ける方向に会わせます。逆流を防止する訳 です。 ポイントは、ワンウェイバルブの位置をキャリ パーより高くすることです。 廃油は、ペットボトルに回収されますので、適 正な処理をして捨てます。 絶対に排水溝等へ流さない様に!! ※この道具があると、4輪の整備も出来ますの で、交換工賃併せて約1万円を節約出来ます。 (^^) |

|

ブレーキフルードが付着すると、塗装が剥げま すのでウエス等で周囲を巻いて、保護します。 マスターカップの周囲を拭いてからカバーをゆ っくり開きます。 キャリパー部のバルブを開き、ゆっくり最後ま でレバーを握ります。そしてまたゆっくり放し ます。 これを繰り返すことで、古いフルードが抜け、 新しいフルードと入れ替わります。 絶対空気を混入させない様に、半分位までフル ードが減ったら新しいフルードをそっと補充し ながら、作業します。 交換終了したら、バルブをしっかりと締め、ブ レーキフィーリングを確認します。もし、ライ ン中にエアーが混入していると、レバー操作が フニャフニャに感じますので、エアーが抜ける まで、この作業を繰り返すことになります。 |

|

回収された古いブレーキフルードです。 右の新油と比較してみましょう。かなり茶褐色 に劣化しています。 1年でかなり劣化するのが分かると思います。 |

|

|

| マスターカップ内部です。左が交換前、右が交換後です。こんなに色が違うっ! | |

|

クランクケースカバーの前にあるプラスチック カバーを外す際、#2のドライバーを使用した ら、見事に舐めました(^▽^;)。 ねじには必ずサイズの合ったドライバーを使い ましょう。 後日、#3ドライバーを購入して、純正部品と 交換しました。 |

ココで紹介したものは、極一部でまだまだ点検項目、整備項目はあります。本当にバイク好きな人 なら出来るレベルです。でも、自信のないまま行うと、後になって大変危険なものとなりますので、 ショップに任せるのも一つの方法と思います。道具代もかなりのものですからねー(^▽^;)。 あくまでも自己責任でやって見て下さい。(^^) |

|